Keratokonus: Symptome, Diagnose und moderne Behandlung in der Augenheilkunde

In der Kindheit schien alles normal zu sein. Ich liebte es zu lesen, aber erst mit etwa 25 Jahren begann ich eine gewisse Ermüdung der Augen zu bemerken. Das Studium neigte sich dem Ende zu, und die Lesezeit nahm zu. Ich war stolz auf meine grünen Augen, aber sie fühlten sich müde an, als ob sie Hilfe brauchten. Zum ersten Mal entschied ich mich, einen Augenarzt aufzusuchen. Nach einigen Untersuchungen erhielt ich die Diagnose: Keratokonus. Ohne genau zu wissen, was das war, schlug ich sofort eine Transplantation vor, um das Problem ein für alle Mal zu lösen! (Lesen war meine Leidenschaft, und nichts sollte mich davon abhalten.) Meine Familie war besorgt. Der Arzt meinte jedoch, es sei viel zu früh, um darüber nachzudenken. Ich erinnerte mich daran, dass mein verstorbener Vater oft seine Augen rieb...

Eine Diagnose über eine Augenerkrankung ist nie angenehm. Doch wenn man den menschlichen Körper als eine Maschine betrachtet, die gelegentlich Anpassungen und Pflege benötigt, kann dies helfen, den Schock zu verarbeiten. Die Medizin macht kontinuierlich erstaunliche Entdeckungen und Fortschritte in der Augenheilkunde. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Symptome, die Diagnoseverfahren und die Behandlungsmöglichkeiten von Keratokonus.

Was ist Keratokonus?

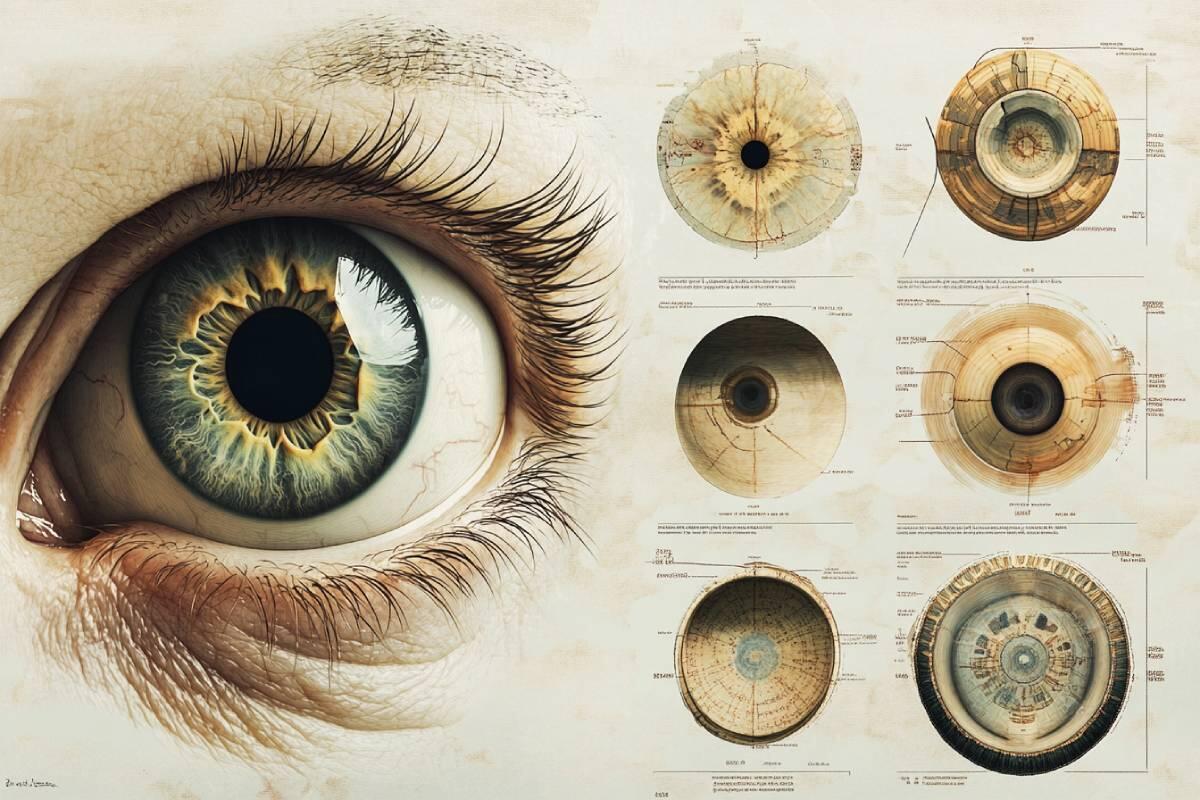

Um Keratokonus zu verstehen, muss man zunächst die Anatomie des Auges kennen. Das Auge besteht aus mehreren Teilen, von denen vier besonders bekannt sind:

- Hornhaut (Cornea): Die äußere transparente Schicht des Auges, die wie das „Glas einer Uhr“ fungiert. Sie fokussiert das Licht auf die Netzhaut.

- Iris: Der farbige Bereich um die Pupille, der den Lichteinfall steuert.

- Pupille: Die zentrale Öffnung in der Iris, die den Lichteintritt reguliert.

- Netzhaut (Retina): Der innere Teil des Auges, der die Lichtsignale an den Sehnerv weiterleitet, um Bilder im Gehirn zu erzeugen.

Der Begriff Keratokonus stammt aus dem Griechischen: „kerato“ (Hornhaut) und „konus“ (kegelförmig). Es handelt sich um eine nicht-entzündliche Erkrankung der Hornhaut, bei der die Hornhaut durch eine verringerte Kollagensteifigkeit dünner und unregelmäßiger wird. Dies führt zu einer verzerrten Wahrnehmung von Bildern. Die Erkrankung betrifft meist beide Augen, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß.

Mögliche Ursachen von Keratokonus

Die genaue Ursache von Keratokonus ist nicht vollständig geklärt. Die Krankheit wird in der Regel um das 20. Lebensjahr diagnostiziert und stabilisiert sich meist um das 40. Lebensjahr. Eine genetische Veranlagung ist eine der wahrscheinlichsten Ursachen. Doch es gibt auch eine andere, oft unterschätzte Gefahr für die Gesundheit der Hornhaut:

Nicht die Augen reiben!

Die wichtigste Empfehlung für Patienten mit Keratokonus – zusätzlich zu regelmäßigen augenärztlichen Kontrollen – lautet: Nicht an den Augen reiben!

Dies kann die Erkrankung verschlimmern und die Hornhaut weiter schwächen. Um das Risiko zu minimieren, sollte man benetzende Augentropfen verwenden. Auch die Kontrolle von Allergien ist entscheidend, da eine ständige Augenreizung den Krankheitsverlauf beschleunigen kann.

Symptome und Diagnose von Keratokonus

Die häufigsten Symptome sind:

- Verschwommenes Sehen

- Erhöhte Lichtempfindlichkeit

Die Diagnose erfolgt durch verschiedene augenärztliche Untersuchungen, darunter:

- Topografie der Hornhaut

- Keratometrie

- Tomografie der Hornhaut

- Pachymetrie (Messung der Hornhautdicke)

- Aberrometrie (Analyse von Sehfehlern)

- Mikroskopische Untersuchung der Hornhaut

Behandlungsmöglichkeiten für Keratokonus

Die Wahl der Behandlung hängt von Alter, Krankheitsstadium, Sehqualität und Begleiterkrankungen ab. In der Regel verbessern Brillen die Sehqualität nur geringfügig. Hier sind einige gängige Behandlungsmethoden:

1. Kontaktlinsen

- Speziallinsen schaffen eine neue, gleichmäßige Hornhautoberfläche.

- Es gibt harte oder weiche Speziallinsen, je nach Erkrankungsgrad.

- Sklerallinsen sind größer und ruhen auf der weißen Augenhaut (Sklera), was sie oft bequemer macht.

2. Intracorneale Ringe (ICR, z. B. Ferrara oder Intacs)

- Kunststoffringe werden in die Hornhaut eingesetzt, um deren Form zu stabilisieren.

- Der Eingriff ist minimalinvasiv und erfolgt in wenigen Minuten.

- Die Stabilisierung der Sehkraft tritt in etwa 3 Monaten ein.

3. Crosslinking mit Riboflavin (Vitamin B2)

- UV-A-Licht und Riboflavin stärken das Kollagen der Hornhaut.

- Ziel: Fortschreiten der Erkrankung stoppen.

- Die Sehqualität stabilisiert sich meist nach 30 Tagen.

4. Hornhauttransplantation

- Wird notwendig, wenn die Hornhaut stark vernarbt ist oder andere Therapien nicht helfen.

- Es gibt zwei Methoden:

- Penetrierende Keratoplastik (PKP): Komplette Ersetzung der Hornhaut.

- Lamelare Keratoplastik (DALK): Nur die äußere Hornhautschicht wird ersetzt.

Fazit

Nun, da Sie mehr über Keratokonus wissen, denken Sie daran: Regelmäßige augenärztliche Kontrollen sind essenziell für den Erhalt Ihrer Sehgesundheit! Fortschritte in der Augenheilkunde bieten immer bessere Behandlungsmöglichkeiten, um die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern.